父親らしい対応に期待し過ぎていた時期もあった

編集部:お父さんは、本については何かおっしゃっていますか。

スー:父は読んでいないと思います。自分のことが書かれているから恥ずかしいというのでなく、そこまでの興味がないんです。「娘が自分のことを書いてくれたから、一言一句かみしめて読もう」みたいな気持ちはない。本人は「年を取ったから文字が読みにくくなった」と言っているのでその通りなんだろうとは思いますが、それを押してまで読もうとはしないんですよね。ただ、これまでは私の本を宣伝してくれたり、ラジオをちゃんと聞いてくれたりするようなことはなかったんですが、この本はいろんな人に配ってくれているようです。

編集部:本の中で、お父さんに対し「君のことを書くよ」とおっしゃったのが印象的でした。普段からそう呼んでいるのでしょうか。

スー:そうですね、さっきも電話して「君、それはどうなんだ」なんて言っていました。そういう言い方をしているのはここ10~15年くらいかな。普通に「お父さん」とも言っていますけどね。

父との関係は今が一番いいですね、本当に。母親という支柱がいなくてもちゃんと二人で立てるようになったし、そう思えたのは私にとっての誇りです。

私が小さい頃の父は、子どものことや家のことは母親任せ。「お前の教育がなっていないから」と突然母親を叱りつけるような、いわゆる「昭和の父親」でした。子どものことは心配だけれど手をかけてくれるというわけでもなく。自分の時間を割いてまで人に向き合うのが苦手な人なんですよね。向き合うよりお金を渡したほうが楽だから、ポンと渡しちゃうみたいな。自分がそういうことをされて嫌だったのに、私もそういうところは似てきてしまったなと思います。

一番きつかったのは35歳くらいの時からの約3年間。一度家を出ていたのですが、家業を手伝うために実家に戻って、そこから撤収するまでの間ですね。せっかく戻ってきたのに家の中に居場所がないとか、きちんと父が向き合ってくれないとか……。今から考えると私の見通しが甘かっただけなんですが、当時は「父に裏切られた」という気持ちがありました。父親らしい対応に期待し過ぎてしまっていたのかも。

父を「親」としてジャッジしなくなってから関係性がよくなった

編集部:その頃にお父さんと仲良くできていたら、というような後悔はありますか?

スー:父の「父以外の顔」をもっと前に知っていたら、接し方も変わっていたかなと思います。親も、親という顔だけでなく、妻だったり夫だったり、一個人としての側面を持っているわけですよね。親というのはその中でも責任が重い役割だと思いますが、たくさんある顔のうちの一つでしかない。それにもかかわらず、子どもは「親として何点」というジャッジしかしないんですよ。自分の理想の母親、父親像と比べて、ウチの親はここが足りないと不満を持つけれど、親がそういう対応をしてくる背景に何があったのかは探ろうとはしない。

この本を書くに当たって子どもの頃や若い頃の話を父から聞いて、父という人について納得ができた部分が多かったんです。私が父を「親」としてジャッジをするのをやめたことで、関係性はとてもよくなりました。

編集部:子どもの頃は親に対して「なんで?」と思っていたことでも、自分が大人になった今なら相手のことを理解しようと思えるということでしょうか。

スー:理解しようの前に「知ろう」でしょうね。私も父の多面性を知ることによって、個人としてきちんと尊重できるようになりました。これは親に限ったことではないですが、自分にとって父親は一番長く一緒にいるのにこれまで知ろうとしてこなかった相手ではないかと思っています。

***

次回は、ジェーン・スーさんがご自身の父親の話を聞いて分かったこと、感じたことについてに伺います。

聞き手・文/樋口可奈子

|

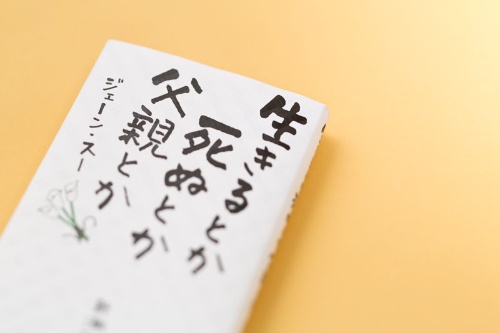

「生きるとか死ぬとか父親とか」 著者:ジェーン・スー 出版社:新潮社 ■ Amazonで購入する |